世界経済フォーラムが昨年12月に実施した「Vaccine Confidence(ワクチンへの信頼)」に関する調査(Here’s how global COVID-19 vaccine confidence has changed | World Economic Forum (weforum.org))において、英国は「COVID-19ワクチンが入手可能になったら、接種を受けたい」と答えた人の割合が世界で3番目に高い(77%)であることが分かりました。調査対象国の中で最もワクチンへの信頼の低いフランスの40%や、日本の60%という数値と比べても、その高さがうかがえます。

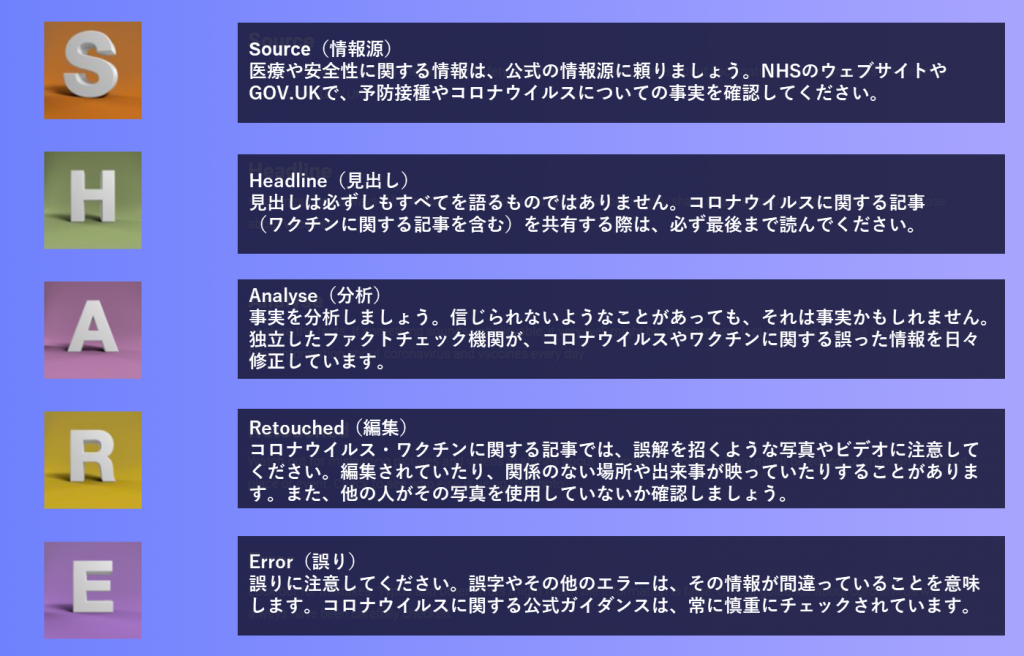

英国政府は、パンデミックの前からインターネット上の偽情報・誤情報(Disinformation / Misinformation)への対策を進めていたところで、パンデミックが発生した3月には、以前に実施した一般向け啓発キャンペーンである「Don’t Feed the Beast(獣にエサを与えるな)」を再開し、またSNSにおける情報のシェアに関する指針である「SHAREチェックリスト(Home – SHARE checklist)」の普及啓発を図るなどの取り組みを進めています。

図:英国政府ホームページに掲載された「SHAREチェックリスト」(筆者訳)

マスメディアも政府の方針とよく同調しており、左派・中道・右派、高級紙・タブロイド紙の別を問わず、ワクチン等に関していたずらに不安を煽るような報道は基本的には行われていません。(もちろん、供給体制の遅れや政府の対応の不備についての批判記事は散見されるところですが。)

一方で、ソーシャルメディアでのワクチンに関する誤情報・偽情報の拡散に関しては政府のコントロールが十分に行き届いておらず、特に一部のマイノリティの間で誤情報・偽情報が拡散されている現状があり、目下の課題となっているところです。社会的に脆弱なグループの間でワクチンへの不信感が高まり、ワクチンの接種率に悪影響を及ぼす可能性があることは、公衆衛生上の重大な懸念です。これらの人々に対し、住民サービスの最前線を担う地方自治体はどのようにアウトリーチを進めていけば良いのでしょうか。今回、LGA(The Local Government Association 英国の地方自治体の連絡組織)が開催した「ワクチンコミュニケーション」に関するウェビナーを受講する機会がありましたので、このウェビナーで紹介された英国の地方自治体の先進事例や、中央政府の取り組みについてご紹介します。

「コミュニティ・チャンピオン・プログラム」

~コミュニティ・パートナーを通じた地域への関与(バーミンガム市)

バーミンガム市は、イングランドの中西部に位置する自治体で、人口100万人程度の都市です。30歳未満の若年者が人口の46%を占める、非常に若い都市で、ロンドンを除けば、英国で最も民族・文化の多様性の高い都市でもあります。市内で話されている言語の種類は90言語に及び、人口の42%がエスニックマイノリティに属しています。

バーミンガム市では、「コミュニティ・チャンピオン・プログラム」という政策を進めています。ここで言うチャンピオン(champion)とは、「熱心な擁護者・推進者」という意味の言葉です。この取り組みはもともとロンドンのニューアム区でモデル的に施行されたものを取り入れたもので、2020年の9月から実施されています。コミュニティ・チャンピオンは地域住民による無報酬のボランティアで、その主な役割は彼・彼女らの属するネットワーク、つまり家族や友人に、COVIDに関する最新の正確な情報が届くようにすることです。地域住民は自主的に自治体に個人情報(一般的な統計調査に使われる情報)を登録することでチャンピオンになることができます。現在バーミンガム市では、市内の66の区全てに、合計で700人を越えるチャンピオンが登録されています。チャンピオンは広報活動に活用できるインフォグラフィックなどの素材のほか、週1回の市の公衆衛生部長(医師)とのZOOMによるライブQ&Aセッションや、専用のメールボックスへの質問を行うことができ、これによってCOVIDに関する最新の情報を受け取るだけでなく、自分の属するコミュニティにおける心配事などについて、市当局や他のチャンピオンと共有し、回答を得ることができます。これらの最新情報については、市のホームページでも確認することができます。市はこれらの情報について20の言語への翻訳版を定期的に作成しており、これには手話ビデオおよび多言語での読み上げ音声データも含まれています。市がチャンピオンに対して行った調査によれば、回答者の67%は「情報をシェアすることに何の支障もない」と回答しており、また33%の回答者は「多すぎる情報がストレスになる可能性もあるので、シェアする情報を取捨選択している」と答えており、行政サイドからの情報提供の量については概ね十分であると言えそうです。コミュニケーションに使用しているメディアという面では、最も多く利用されているのはWhatsApp(メッセージアプリ)とフェイスブックでした。またどのような人がチャンピオンになっているかという側面からの分析で、英国系、アイルランド系、インド系については市の人口構成をよく反映したものである一方、バングラデシュ系、カリブ系、その他白人、18歳から30歳までの若年者、障害者等のコミュニティについては、市の人口構成から見てより多くのチャンピオンが必要であるという課題も見つかっています。

「コミュニティ・チャンピオン・プログラム」のもう一つの軸は、特定のコミュニティにターゲットを絞ったコミュニケーションであり、市は地元のラジオ局において9種類の言語での広告を放送しています。今後はこのコミュニケーションを推し進め、多くの人々の間でシェアされているCOVIDに関する「Myth(神話)」を打ち破り、誤情報がなぜ問題になっているのかを説明するとともに、コミュニティ・チャンピオンとして活動している人の体験談などを紹介するビデオを用い、住民への普及啓発とチャンピオン登録者のさらなる拡大を目指すとのことです。このほか、市当局はコミュニティ・パートナーとして、黒人、高齢者、LGBT、難民等の団体や、ムスリム、キリスト教などの宗教団体等、18の市民団体と連携し、それぞれの構成員に特化した翻訳済のコミュニケーション資財の提供や、オンラインでのライブQ&Aセッションを行うなど、意欲的に市民とのコミュニケーションを図っています。

今後、市当局はこの取り組みを拡大し、SNSなどのオンラインでのコミュニケーションに加え、テレビ・ラジオ広告などのオフラインでのコミュニケーション、さらにはアートなどの非言語的なコミュニケーションへも領域を拡大することで、言語や障害、文化的背景によりインターネットへのアクセスが限られているコミュニティに対してもアウトリーチを進めていくことを目標としているとのことです。

「COVIDワクチンへの拒否感」に対応したコミュニケーション

(ロンドン・ウォルサムフォレスト区)

ウォルサムフォレスト区はロンドンの北東部に位置する区です。人口はおよそ27万人で、区名の由来にもなっているウォルサムフォレスト(エッピングフォレスト)などの自然に恵まれた住宅地です。ウォルサムフォレスト区におけるコミュニケーションのアプローチは、「Understand(理解する)」「Tailor(仕立てる)」「Equip(身につける)」という3つの段階を経て行われました。

「Understand」

区はまず、区が利用できる既存のネットワークを通じ、ワクチンコミュニケーションに関する現状を調査しました。住民への4回のアンケート調査を行ったほか、区の人口構成を代表する75人の区民からなる会議を組織するなどして、「vaccine hesitant(ワクチンに抵抗のある)」なコミュニティの心配事などについて調査を行いました。合わせて、公衆衛生当局からの情報も統合し、地域住民との適切でタイムリーなコミュニケーションを行う体制を整えました。

「Tailor」

上記のような取り組みで得られた情報をもとに、区のワーキンググループはワクチンに抵抗のある人々を、態度別に3つのグループに分類(*1)しました。アプローチの手段について検討する際は、どのグループに向けて行うのかを常に意識し、コミュニケーションの内容、媒体、誰がどのように発信するかについてターゲッティングを行いました。アプローチの際には、行動経済学を活用した最新の手法である「EASTフレームワーク(参考)」も用いられました。

また、地域コミュニティにおいて指導的立場にあるリーダーにも協力を求めました。例えば、区内のムスリムの宗教的リーダーの一人は、父親をCOVIDで亡くし、自身もCOVIDに感染し、ワクチンの接種も受けました。ありがたいことに、彼は自らの体験を地域の人々に向けてシェアすることに同意し、彼のビデオメッセージは地域の25000人もの南アジア系住民に届けられ、非常に強いエンゲージメント(メッセージに対して視聴者が関心を持つこと)を得ました。

「Equip」

上記の取り組みで作り上げたコミュニケーションの手法を活用して、区は住民とのコミュニケーションを徹底的に推進しました。バーミンガム市と同様に、区も「チャンピオン」制度を導入し、ZOOMによるウィークリーミーティングなどを通じて様々な情報を提供しました。またWhatAppのブロードキャスト機能(グループチャットを使用せずに大量の宛先に向けてメッセージを発信する機能)を用いて、各コミュニティの特性に合わせた(シェアを前提とした)情報を発信しました。コミュニティのニーズを知ったことで、19万件の宛先に向けて発信される週2回のe-ニュースレターの既読率は31%に達しました。フェイスブックで4回にわたり行われたCOVIDウェビナーは、70000人もの視聴者を獲得し、住民から寄せられた100件を超える質問にリアルタイムで回答することができました。こういった情報発信を通じ、区は地域住民にCOVIDとワクチンに関する正しい知識を「身につけてもらう」ことに成功し、SNSや近所づきあいを通じた住民間の情報共有が促進されました。このような取り組みを進めたことで、「ワクチン接種を受けたい」と考える住民の数は、11月時点の65%から、2月時点で87%まで増加するなど、大きな成果をあげることができました。今後は、特にワクチンへの抵抗が強い若年層などのグループなどともコミュニケーションを進めていきたいとしています。

(*1)区は3つのグループを「“Reconsidering altruists”(再考した利他主義者) / “Receptive inquirers” (受容的な探求者)/ “Passionate opposers”(情熱的な反対者)」と呼んでいます。詳細な定義は講義の中では説明はありませんでしたが、筆者はそれぞれ「反ワクチンに関する情報を耳にし、家族や友人のことが心配になっている人」「ワクチンに関する正しい情報の取捨選択ができず、迷っている人」「明確な意思を持って反ワクチンの姿勢を取っている人」という意味で解釈しています。

SNSでのシェアに特化した「Tackling False Information Toolkit」

(デジタル・文化・メディア・スポーツ庁)

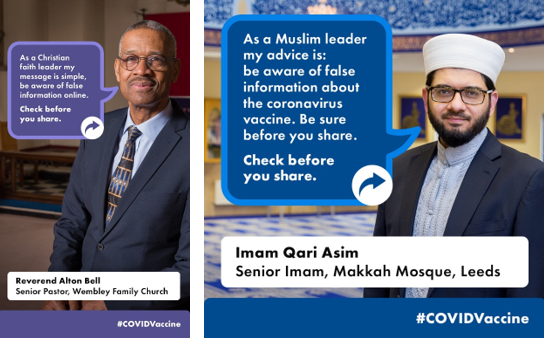

英国政府のDepartment for Digital, Culture, Media and Sport(デジタル・文化・メディア・スポーツ庁、DCMS)は、ワクチンに関する誤った情報の拡散を食い止めるためのキャンペーンを行っており、その一環として「Tackling False Information Toolkit(誤情報に対抗するためのツールキット)」を公表しています。このツールキットはコミュニティのリーダーがこのキャンペーンのメッセージを簡単に伝えることができるようにすることを目的としています。そのメッセージとは「Check before you share(シェアする前に確認を)」という簡潔なものです。冒頭で述べた「SHAREチェックリスト」の原則に基づいたもので、メッセージをシェアする前に、情報源が信頼できるものか、専門家からのメッセージかについてよく確かめるよう呼びかけるものです。

ツールキットにはこれらのメッセージを伝えるための画像やビデオなどのコンテンツが含まれており、イスラム教やキリスト教の著名な宗教指導者や医師など、視聴者が一目で信頼が置ける人々が登場します。ビデオは20秒ほどの秒の非常に短いものが使用されており、また画像は様々なSNSの表示方法に合わせ、縦横の比率やレイアウトが異なる複数のパターンが準備されています。

図:ツールキットに含まれるコンテンツの一例。フェイスブック向けの画像(左)と、インスタグラムなどに向けた画像(右)では縦横の比率が異なる。

このほか、ツールキットにはSNSやニュースレターでこれらの発信を行う際に使用できる文章例なども含まれており、DCMSは誰もがこのツールキットを利用してキャンペーンに参加できるようにすることを目標としています。DCMSは誤った情報の拡散が特にWhatsAppなどのメッセージアプリを通じて行われていることに着目しており、このような取り組みを通じて多くの人がキャンペーンに協力できるようにすることをねらいとしています。

現在のツールキットは主にカリブ系黒人コミュニティや南アジア系のコミュニティをターゲットとしていますが、今後その他のマイノリティグループに向けたメッセージのほか、ユーザーが作成したコンテンツについても追加して、ツールキットの拡充を図る方針とのことです。

英国ではワクチンの供給体制が急速に整備されたこともあって、国民のワクチンに対する抵抗感を取り除くことは喫緊の課題です。今後日本においても、ワクチンの供給体制が整うにつれ、偽情報・誤情報の拡散や、ワクチンに対する抵抗感が広まることが大きな課題となることが予測されます。このような状況下において、英国政府や自治体の取り組みは大いに参考になるのではないでしょうか。また公衆衛生の分野に限らず、住民の協力を広く取り付けることが必要となる施策においてもこれらのアプローチは有効に機能すると考えられます。今後の動向を注視したいところです。

(所長補佐 濱本)